スタッフが「親知らずが痛いんです。」と言ってきました。

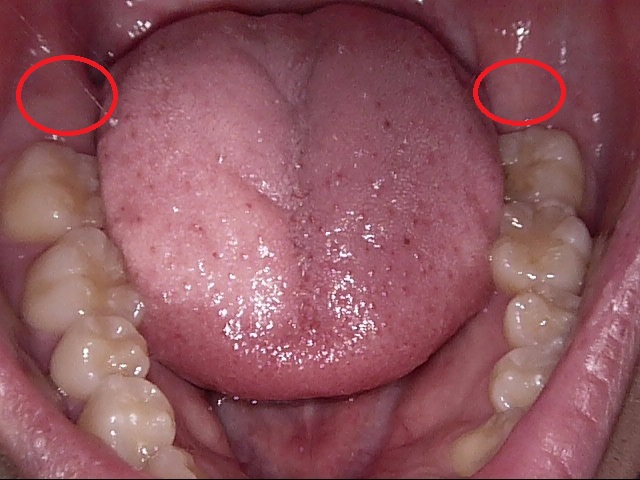

お口を見てみると、親知らずは生えていません。赤丸部分に歯ぐきの下に埋まっているようです。

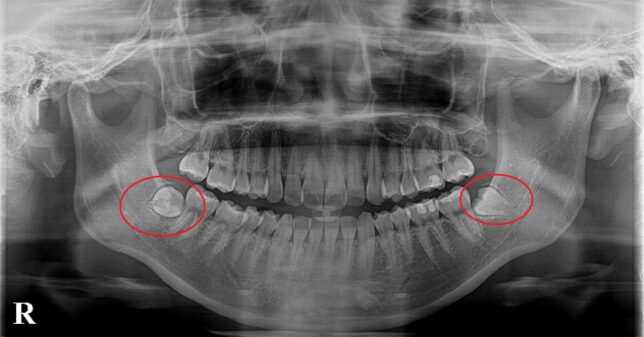

レントゲン写真を撮影しました。 親知らずは、横に向いて埋まっています。

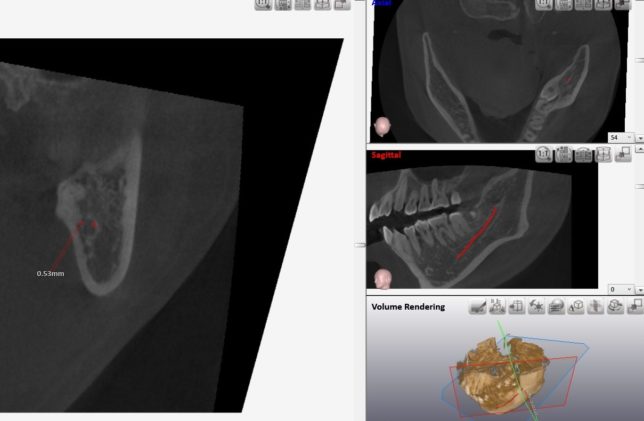

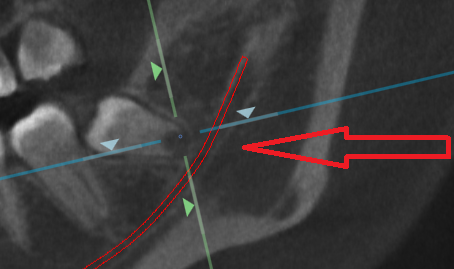

精査のためにCTレントゲン写真を撮影しました。 左下の親知らずは、ほとんどが骨に埋まっています。

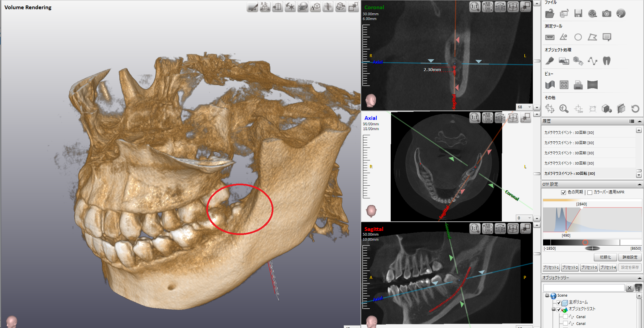

更に詳細を分析します。

赤いチューブのような線は、下顎管といわれる動脈と神経で、親知らずの根の先と、かなり距離が近いです。

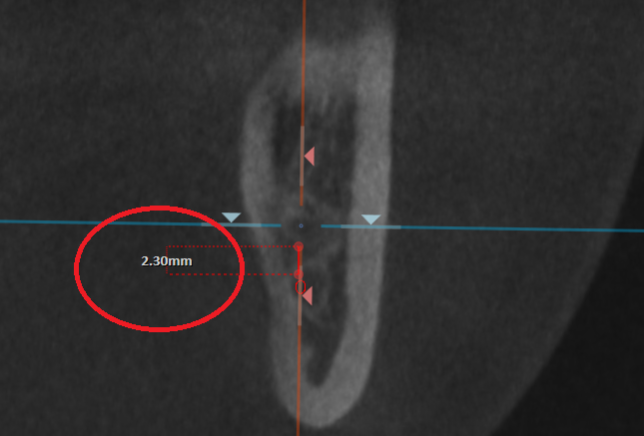

CTの角度を変えて、親知らずと下顎管の距離を計測します。

その距離、およそ2.3mm

ここまで下顎管との距離が近いと、親知らずを抜く際に、神経や動脈を損傷するリスクがあります。

神経を損傷すれば、麻痺が残る可能性がありますし、

動脈を損傷すれば、大量出血の可能性があります。

この親知らずの場合は、そこまでの超ハイリスクではないのですが、

親知らずのほとんどが骨に埋まっていることなど総合的に判断すると

「うちで簡単に抜けるよ。」とは言えないレベルです。

餅は餅屋。

外科のスペシャリストである口腔外科医に依頼することにしました。

本人も口腔外科に行ったことがないので、かかってみたいとのことでした。

親知らずの抜歯をされるのは、歯科衛生士としていい経験になると思います。

いつもインプラントや抜歯などの外科アシストについてもらっていますが、自分がされると、色々と分かることがあると思います。

無事を祈っています!

宝塚市の歯医者 笹山歯科医院