宝塚市で歯周病の予防と治療に力を入れている歯医者、笹山歯科医院 院長の笹山です。

先日の休日に大阪で「イエテボリ大学 日本スクーリング」をいうセミナーを受講してまいりました。

予防先進国であるスウェーデンのイエテボリ大学の虫歯予防学と歯周病学の教授2名から最新の講義を受けます。

講演前の会場の様子です。受講者の定員は500人だったのですが、満席とのことでした。

虫歯を削らずに溶かして除去するカリソルブ、歯石を柔らかくして取りやすくして除去するペリソルブについての説明が主でしたが、それよりも聞きたかったのは、予防先進国の歯科事情や研究報告でした。

興味深かったのは、歯周病学の教授が歯石取りにおいてハンドスケーラーに比べて超音波スケーラーの優位性を強調されていたことです。

これは以前から実感していたことですが、歯周病学の権威がそうおっしゃったのでより確信を持つことが出来ました。

ハンドスケーラーが必要な場合もありますが、弊害も色々とあります。

超音波スケーラーに比べて、施術時に時間がかかり、痛みが出やすいです。

また歯石やバイオフィルムだけをブラインドの状態で根面から取るには相当な技術を必要とし、未熟な者が施術すると健全なセメント質や歯根膜を傷つける可能性もあります。

術後の歯肉退縮や知覚過敏等の術後後遺症もハンドスケーラーのほうが起こりやすいです。

何よりも患者さんに不評です。「あのガリガリされるのは、痛くて苦手です」という感想をお持ちの方が今まで結構いらっしゃいました。

私が大学を卒業した頃は、超音波スケーラーはまだまだ認知度が低く、ハンドスケーラーを使いこなせないと歯周治療は出来ないというような風潮がありましたが、時代と共に様変わりしました。

当院では歯石取りを中心とした歯周病治療やメンテナンスは超音波スケーラーをメインにし様々なチップを使い分けて行っております。超音波スケーラーのチップも進化しており、かなり深いポケットでもSRPが可能なものがあります。超音波スケーラーではプレーニングは出来ませんが、今の概念からすると根面の滑沢化は必要ないと考えます。今回の講演でも話されていましたが、分岐部病変など超音波スケーラーほど有用なものはないと思います。

少し話は専門的になってしまいましたが、当院の歯周病治療は「痛くない」「痛くなかった」「凍みない」と患者さんから評価していただいており、

歯周ポケット内をバイオフィルム抑制能のある薬液で洗浄消毒しながら施術しますので改善効果が高い治療です。

最後に・・

この日の講演で聞いた予防先進国の虫歯予防学の教授が推薦された虫歯予防フレーズを紹介します。

「2+2+2+2」です。

教授はトゥープラス、トゥープラス・・・・と呼んでいました。

意味はといいますと・・

① 1日2回以上磨く

② 歯磨き粉は2センチ

③ 2分以上磨く

④ 磨いた後、2時間は飲食しない

ということです。覚えやすいですね。ぜひ実践してみてください。

歯磨き粉は当然フッ素入りを使い、磨いた後にゆすぐのは少量の水(おちょこ1杯分程度)で1回だけが効果を高めるコツです。

*追記 近年はゆすぎは0回で、洗面所で口に溜まった歯磨き粉を「ペッ」と吐き出すだけを推奨しています。

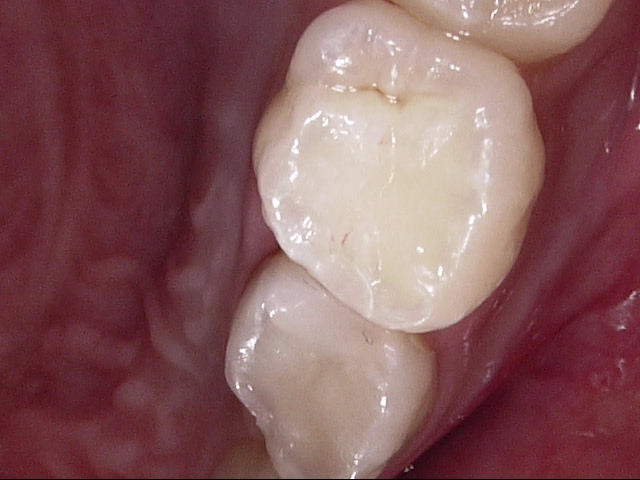

これは歯と歯の間の虫歯を治療して削っている途中です。

これは歯と歯の間の虫歯を治療して削っている途中です。![171021-002[1]](https://www.sasayama-dc.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/171021-0021.jpg)