歯の神経を抜くと歯の寿命は短くなります。

寿命が短くなる理由。

その1 虫歯の再発に気づかず、抜歯に至ることがある。

歯の神経を抜くと、凍みたり、痛いという感覚が無くなるので、次に虫歯になった時に、気づくのが遅くなり、虫歯が進行し過ぎてしまうことがあります。

特に被せ物のクオリティーが低い場合、その可能性は上がります。

その2 歯が割れて抜歯になることがある。

歯の中には歯髄と呼ばれる神経や血管が入っています。

歯の神経が無くなると歯は乾燥状態になり水分が無くなります。

水分が無くなって干からびてしまった歯に強い力が加わると歯は割れることがあります。

歯は骨と違って割れてしまったらくっつきません。

割れ方によっては抜歯に至ることもあります。

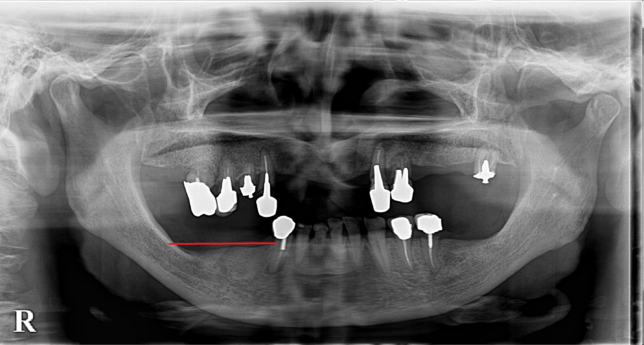

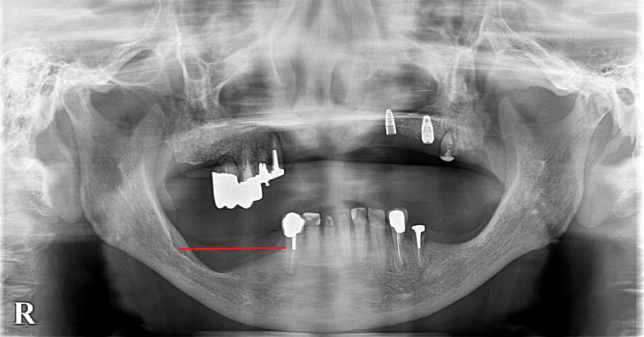

その3 根の病気になって悪化すると抜歯に至ることがある。

歯の神経を抜いても神経が入っていた管に菌が残ってしまうことがあり、

それが歯の根の外に出ると、顎の骨を溶かして病巣が出来ることがあります。

根尖性歯周炎といいます。この病巣が大きくなると、歯の根の治療では治りにくくなり、抜歯に至ることがあります。

外科的に病巣を取ってしまうことも出来ますが、完治する率はそれほど高くありません。

上記1~3のそれぞれのリスクをなるべく減らす方法。

その1 虫歯の再発が起こりにくい材質の被せ物で治療する。

神経を抜いた歯は割れやすくなるので、被せ物で治すことが多いです。

被せ物の際から虫歯が再発しないようにセラミックやジルコニアなど歯垢が付きにくい材質の被せ物を選ぶと良いでしょう。

その2 メタルコアを入れない。

神経を抜いた歯にメタルコアといわれる金属の土台を入れると歯は割れやすくなります。

ファイバーポストという土台を入れることで歯は割れにくくなります。

最近ではメタルコアを入れる歯医者さんはほとんどいないと思いますが、この治療方法は百害あって一利なしです。

歯医者さんで「金属の土台で補強します。」「メタルコアを入れます。」と言われたらセカンドオピニオンを聞きに行きましょう。

その3 神経を抜く治療を丁寧におこなうことで根の病気になる可能性を減らせます。

歯の神経をちゃんと抜くのは意外に難しいです。

神経の大元を抜いておけば、痛みは無くなりますので、神経の治療の良し悪しについて患者さんは気づきにくいですが、本当に神経を丁寧抜こうと思うと相応の時間と技術と器具が必要です。

私自身の話ですが、この数年間に歯の根の治療の診断や技術を向上させるために、歯の根の治療専門の先生方のセミナーをたくさん受けました。

*歯の根の治療専門の先生の多くは、根管治療専門医(こんかんちりょうせんもんい)といって、歯の根の治療のみをおこなうクリニックを開業されています。

歯の根の治療は大きく2つに分かれます。

歯の神経を抜く治療を抜髄(ばつずい)

抜髄後に歯の根が悪くなった時におこなう治療を感染根管治療(かんせんこんかんちりょう)といいます。

専門医の先生方が口をそろえておっしゃるのが、抜髄の治療レベルの重要性です。

感染根管治療は、どちらかの歯医者さんが過去に抜髄した歯ですので、その時の抜髄の仕方が悪いと、後から感染根管治療をおこなってもリカバリーが難しくなる場合があります。

しかし、抜髄は初めて歯の根の中を触る治療ですので、レベルの高い治療をおこなえば、その後感染をおこして感染根管治療に至る可能性は低くなります。

根管治療専門医の先生方も、最初の抜髄治療のクオリティーが低いと、専門医の技術を持ってしても、回復が難しいことが多いとおっしゃっています。

抜髄後に感染根管治療に至ると、歯の寿命は更に短くなります。

出来るだけそれを避けたいのであれば、抜髄は歯の根の治療を専門に行っている歯医者さん(根管治療専門医)で治療するのも一手です。

記事のタイトルにあるように歯医者で「歯の神経を抜きます。」と言われて、歯の寿命を出来るだけ伸ばしたいのであれば、根管治療専門医にセカンドオピニオンを求めるのも一つの選択肢として持っておいても良いかと考えます。

ただし根管治療専門医のクリニックでの治療はほぼ自費治療になりますので、コストがかかることはご承知おきください。

いかがでしたでしょうか?

神経を抜くと歯の寿命が短くなることがお分かりいただけたと思います。

最近では神経を抜かずに保存する治療方法も確立されつつあります。

私も多くのセミナーで神経の保存方法を学び、治療で実践してきました。

しかし、神経が残せるかどうかは診断や技術だけではどうにもならないこともあり、患者さん自身の回復力に委ねることが多いという実感もあります。

ですので、いつもの結論になってしまいますが、神経を抜くかもしれないような歯の状態を作らないことが最も大切です。

1.虫歯にならないように予防を徹底する。

2・虫歯になってしまったら、虫歯がなるべく再発しない材質の詰め物や被せ物で治す。

この2点に尽きると考えます。

以上「歯医者で「歯の神経を抜きます。」と言われたら。」でした。

皆さまのお口の健康の参考になれば幸いです。

宝塚市の宝塚南口駅すぐの歯医者 笹山歯科医院